Fichier PDF : L individu ou celui qui se croyait tel

L’individu, ou celui qui se croyait être tel

« Moi je... » passe aujourd’hui pour l’accomplissement ultime au travers duquel l’individu se donne l’impression d’exister. Ce petit groupe sujet est celui par lequel « on » tente de s’affirmer, d’avancer sous couvert de la vérité qu’évidemment l’ « on » détient et dont « on » s’efforce de ré-imprégner le monde tellement celui-ci semble chaotique et incertain, insoumis à la juste Raison ; de cette Raison « on » se fait le porte parole, le héros d’une aventure qui devient alors nécessairement la consécration de l’individu, d’une interprétation de l’individu.

Car l’individu dont il s’agit ici n’est autre que celui qui est indéfiniment enfanté par telle ou telle vérité chacune érigée comme l’unique et seule vérité d’un monde qui n’a que sa propre prétention pour vérité. Cet individu, qui se prétend unique, n’est pourtant que l’un des exemplaires d’une production sérialisée dont le « moi je… » n’ouvre qu’une possibilité de déjà entendu, de déjà vu.

Sa morale n’est pas sienne pas plus que sa Raison. Elles sont ce par quoi l’individu s’identifie, s’authentifie, au sein d’un ensemble, d’un monde, qui est le seul repère valable et juste qui permet de juger et de justifier son existence ; ce monde n’est autre d’ailleurs que l’ensemble de ces petites justifications. Les mœurs acquises leur servent de repères et permettent à l’« individus » de paraître à lui-même comme l’unique prétendant, parce qu’il s’abreuve à la source de la vanité, auprès de la vérité, celle qu’il a appris et reçu par son éducation. Une boucle se boucle ainsi.

Quant à celui, l’ « Unique », dont les pulsions créatrices – et par là-même aussi destructrices – l’élèvent au-dessus des bassesses plébéiennes de la conformité et de l’opinion publique – de l’idéal commun -, il prend le risque de devenir la victime de la tyrannie de la majorité, des « moi je… » inquisiteurs et vaniteux portés par ceux qui n’ont pour flambeaux que leurs erreurs et leurs mensonges. L’ « individu » est celui par lequel est sauvé ce monde et qui maintient vive la flamme de la vérité, d’une morale grégaire affublée d’un sentiment illusoire de puissance. La pensée d’un tel individu le guide dans ses tourments quotidiens et finit par le perdre – ou le faire revenir inexorablement à son point de départ, ce qui revient au même – en se prenant pour sienne, comme son bien propre issu de son entendement. L’autre, sa victime, peut rire de son propre désarroi car il ressentira toujours cette parcelle de supériorité que ce désarroi fera naître en lui en la sachant issue de sa propre opinion et non de celle de la majorité.

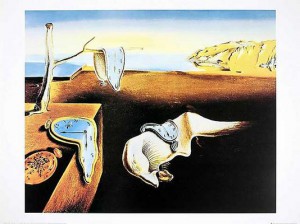

L’individu véritable ne saurait se faire reconnaître à l’aune d’une identité qu’il présenterait d’une façon toujours semblable à celle des autres individus, face au monde – car alors apparaît ce qui caractérise un monde décadent et puérile : le dualisme, bien/mal, vrai/faux, pensée/sensibilité, individu/masse. Ce qui le caractérise bien au contraire ne pourrait être discernable à la limite que dans les méandres de la multiplicité de son devenir, et par conséquent de ses états en perpétuel conflit les uns avec les autres. Il s’agit là d’un aboutissement, du résultat d’un long et périlleux voyage en soi, d’une œuvre artistique dont il peut avérer bien difficile en ces temps troublés de découvrir certains exemplaires encore vivants ou peut-être même en état de naître. L’individu est celui qui façonne son monde ; celui qui, l’esprit léger, sais s’élever bien au-dessus des convenances et des mœurs du monde grégaire car il a su découvrir en lui-même, par son auto-éducation, quelles en sont les origines et ce qu’elles impliquent comme ressentiments et haines vis-à-vis de la vie et de ses facéties.

Mais tout monde se doit d’être conservé, se doit d’être tout simplement. L’individu n’en est alors par rapport à lui qu’un élément affirmant la conviction de la nécessité de son existence. Ainsi en va la vie puisqu’elle ne peut croître que dans une certaine stabilité, une apparence de réalité qui n’est que réalité-apparence. Ce n’est que lorsque ces deux conceptions s’oppose dans la pensée commune et, élevant la raison au dessus de toutes choses, engendre l’individu théorique, englué dans la fange des idées et des concepts, qu’apparaît pour la vie le plus grand danger : la vanité dans une puissance passive qui pose comme condition de sa persistance l’adéquation de l’ordre du monde aux « lois de la nature ». L’individu du monde moderne, celui des antinomies, se veut le garant de cet ordre, le petit soldat au service de l’ « intérêt général ». Sa prétention en devient alors risible !

La prétention ne peut s’appuyer sur des lois, sur une conviction, mais seulement sur le devenir exprimé par le corps : l’individu multiple. Sinon elle se fait bourreau. Et pourtant est-il seulement possible de s’appuyer sur du rien ?

« LES MOEURS ET LEURS VICTIMES. – L’origine des mœurs doit être ramenée à deux idées : « la communauté à plus de valeur que l’individu », et « il faut préférer l’avantage durable à l’avantage passager » ; d’où il faut conclure que l’on doit placer, d’une façon absolue, l’avantage de l’individu, surtout avant son bien-être momentané, mais aussi avant son avantage durable et même avant sa persistance dans l’être. Soit donc qu’un individu souffre d’une institution qui profite à la totalité, soit que cette institution le force à s’étioler ou même qu’il en meure, peu importe, – la coutume doit être conservée, il faut que le sacrifice soit porté. Mais un pareil sentiment ne prend naissance que chez ceux qui ne sont pas la victime, – car celle-ci fait valoir, dans son propre cas, que l’individu peut avoir une valeur supérieure au nombre, et de même que la jouissance présente et l’instant paradisiaque pourraient être estimés supérieurs à la faible persistance d’états sans douleur et de conditions de bien-être. La philosophie de la victime se fait cependant toujours entendre trop tard, on s’en tient donc aux mœurs et à la moralité : la moralité n’étant que le sentiment que l’on a de l’ensemble des mœurs sous l’égide desquelles on vit et a été élevé – élevé, non en tant qu’individu, mais comme membre d’une totalité, chiffre d’une majorité. – C’est ainsi qu’il arrive sans cesse qu’un individu se majore lui-même au moyen de sa moralité. » Friedrich Nietzsche, Aphorisme 89 d’Opinions et Sentences mêlées, Humain trop humain.

« LE BIEN ET LA BONNE CONSCIENCE. – Vous pensez que toutes les bonnes choses ont de tout temps impliqué une bonne conscience ? – La science, qui est certainement une très bonne chose, a fait son entré dans le monde, sans celle-ci et sans aucune espèce de pathos, secrètement, bien au contraire, passant le visage voilé ou masqué comme une criminelle, et toujours affligée du sentiment de faire de la contrebande. Le premier degré de la bonne conscience est la mauvaise conscience – l’une ne s’oppose pas à l’autre : car toute bonne chose commence par être nouvelle, par conséquent insolite, contraire aux coutumes, amorale, et elle ronge, comme un ver, le cœur de l’heureux inventeur. » Friedrich Nietzsche, Aphorisme 90 d’Opinions et Sentences mêlées, Humain trop humain.

« LE SUCCÈS SANCTIFIE LES INTENTIONS. – Il ne faut point craindre de suivre le chemin qui mène à une vertu, lors même que l’on s’apercevrait que l’égoïsme seul, – par conséquent l’utilité et le bien-être personnels, la crainte, les considérations de santé, de réputation et de gloire, sont les motifs qui y poussent. On dit que ces motifs sont vils et intéressés : mais s’ils nous incitent à une vertu, par exemple le renoncement, la fidélité au devoir, l’ordre, l’économie, la mesure, il faut les écouter, quelle que soit la façon dont on les qualifie. Car, lorsqu’on a atteint à ce à quoi ils tendent, la vertu réalisée ennoblit à tout jamais les motifs lointains de nos actes, grâce à l’air pur qu’elle fait respirer et au bien-être moral qu’elle communique, et plus tard, nous n’accomplissons plus ces mêmes actes pour les mêmes motifs grossiers qui autrefois nous y incitaient. – L’éducation doit donc, autant qu’il est possible, forcer à la vertu, conformément à la nature de l’élève : mais que la vertu elle-même, étant l’atmosphère ensoleillée et estivale de l’âme, y fasse sa propre œuvre et y ajoute la maturité et la douceur. » Friedrich Nietzsche, Aphorisme 91 d’Opinions et Sentences mêlées, Humain trop humain.